文化技術論・場所論・文化資本論の構築:批判理論から可能条件の開示へ 1992〜2005年

構造論的転換の理論地盤が「プラチック論」にあることをもって、国家、経済の理論的地盤変えを、「文化技術」論と「場所」論と「文化資本」論から提示、場所の実際活動と企業との協働研究ワークを土台にした文化生産を国内・海外で同時にはかった。現実と世界線での最先端理論との交叉を、わたし固有に創造提出した。現実実際へは、高度な最先端理論でしかとどきえないということだ。しかも、ブルデューの構造化された構造としての資本概念を、「構造化する構造」としての資本概念へ転じていかないと、分析理論でとどまってしまう、場所において、また企業において、文化生産が経済生産とリンクする論理言説をわたしは創造した。そして、同時に、日本の吉本思想の総体を、当人から直接にかたってもらいながら、世界線に布置する作業を全12巻にわたってはたした。総体的に、文化科学高等研究院の研究生産プロジェクトとしてすすめられた時期である。パリ、ロンドン、トロント、ニューヨークなど海外での国際会議を「化転プロジェクト」として主催し、多様な論者との協働ワークを遂行している。

●1992〜

プラチック理論への招待(三交社 1992) C

フーコーの

<全体的なものと個別的なもの>(三交社 1993.2) C

アルチュセールの

<イデオロギー>論』(三交社 1993.2) C

プラチック理論への招待(三交社 1992) C

フーコーの

<全体的なものと個別的なもの>(三交社 1993.2) C

アルチュセールの

<イデオロギー>論』(三交社 1993.2) C

プラチック論叢として、監修・編集したものだ。構造主義がマルクス主義の最高形態だ、としてもそれが「対象」とした閾には、地盤転移がなされている、それが「国家」への政治実践に代わる、国家・政治のプラチック(実際行為)の様態への考察である。まず、『招待』においては、マルクスのフォイエルバッハ・テーゼが、誤訳のまま、政治実践に持ち込まれていることを指摘した。「理論と実践の一致」など記されていない、「理論がプラチックに対応的に一致していかねばならない」ということを言っている、ドイツ語ではPraxisではなくPraktikである。ここは、レヴィ=ストロースがサルトル批判として『野生の思考』で論述しているところであり、ブルデューの「プラチック」論に引用されたフォイエルバッハ・テーゼの仏訳を見て、わたしが気づいた点である。サーリンズは、そこに気づき、概念コードがプラクシスとプラチックとを規制するとした。この二つの異なる用語は、たんに用語訳の問題ではなく、社会科学的理論総体に関わり、政治実践を転倒させてきたこと総体へ関与する。なのに、あいもかわらず、「プラチック」は「実践」と目的意識的な了解閾で翻訳されつづけている。そこで、フーコーの「国家論」、アルチュセールの「国家論」の典型的な論稿を、改訳して、刊行した、プラチックからとらえられた国家論である。ついで、ブルデューの論稿をやっていくつもりであったのだが、某東大馬鹿教授によって、妨害され、ブルデューの書のフランス語版からもわたしの彼へのインタビューが、再版されるにあたって、削除された。どうでもいいと、そのまま放置してある。日本では、知的生産への独占的な囲い込みの嫉妬的妨害がなされてくる、それに原著者自身が便乗するならすればいい、わたしには別にそんな権威等まったく必要ない、知的なまっとうな生産がなされていくことを遂行するだけのことだ。フーコーは「言説的プラチック」として、アルチュセールは「イデオロギー的プラチック」として、日常的実際行為を論じている。ブルデューは「社会的プラチック」である。構造論的転換は、「プラチック」論にある、原書を読めば容易に、誰でもわかることだ、大学知がそれをゆがめている典型であるといえるし、彼らが思考し得ない閾にあるともいえる。たとえば、ブルデューの翻訳で「わたしは実践について論じているのではない、実践について論じているのだ」と訳されている、「プラクシスについて論じているのではない、プラチックについて論じているのだ」ということが、そのようにわけもわからず論じられる。サルトルの弁証法的理性批判などは、この二語が「実践」となって同一されているためめちゃくちゃになっている、サルトルは逆である、プラチック批判によるプラクシス論をフランスへ導入した、それを構造論がひっくり返したのだ。マルクス主義と構造論思想との決定的な違いである。

●1993〜

この期、わたしは<デザイン>と<環境>とに焦点をおいた知的活動を、セミナー・講演・研究報告などで精力的にこなしている。単行本としては斉藤忠男他『インダストリアル・デザイン』(住まいの図書館出版局、1993.8)の付録に「<デザイン=文化技術>論へむけて:デザインを語るということの意味」を論述、建築デザイン会議実行委員会『建築デザイン会議‘93報告書』(1994.4)において「進化/カオス/神の手」の分科会討議での発言(ここで難波和彦、山本理顕氏と親しくなれた)、日本デザイン機構編『デザインの未来像』(晶文社、1996.4)には「二極化を超えて」を、また東京デザインネットワークのTDN REPORTの小冊子「DESIGN TOKYOESQUE:文化技術としてのデザイン」全4冊の発行に編集協力、寄稿している。デザインを文化技術ととらえる見方は、かなり普及したといえるだろう。環境では、環境新聞社編『未来環境』に、インタビューを受けたものの掲載、十勝の自然環境で生きる自然人だった崎野隆一郎編『ガキ大将の森』(小学館スクウェアー、2001.11)の対談、彼にのせてもらった気球は、場所環境が実によく空からみれた。場所は気球視座から見えるものと確信できた。また、ベースボール学会が設立され『ベースボロジー』に「プロ野球の政治哲学とスポーツ社会学」(1号、1999、9)、「ホエールズ/ベイスターズ論」序論:せつない愛のハビトウス様式」(2号、2001.4)を寄稿。『月刊ベイスターズ』に「哲教授の応援セミナー」(1987年冬?)を100回以上ににわたり寄稿、本職大洋ホエールズファンを自称、ファン馬鹿ぶりを愉しんだ。

第1期、2期、3期において書いた論稿は、あまりに多数。節目として、世界各地でなした国際会議を機に、スイス・ジュネーブに学術財団を創設、拠点をヨーロッパにおいた。第4期から『季刊iichiko』 以外はいっさい依頼原稿を拒否し、書かなくなる。日本を対象にしたものは、自分から生産する体制へと転じ、海外での活動を主軸にした。

●1993.9

デザインとしての文化技術(文化科学高等研究院) A

デザインとしての文化技術(文化科学高等研究院) A

東京デザインネットワーク(日産、ソニー、キャノン、NEC、日立)のデザイナーたちとの協働ワークをすすめながら、各社のデザイン軌跡を再考する作業がすすめられ、その過程から、夢想をモノとの関係から創造表出するデザイナーの作業を、「文化技術」と概念化することができた。それは、科学技術による商品生産にとどまっているものではない、伝統文化の根源を見直しながら、「もの」の文化に寄与する仕為である。資本概念と技術概念を、総体的に論理化しえたのも、5社の種差性があったからだ。企業ワークと研究ワークのギャップをいかにうめていくかの、同時作業でもあった、その新たな地盤はつくりえたとおもう。これは、やがて「文化資本」経営へと構築されて行く。さらに、これが、のちに、非分離、述語技術の理論へと深化されていく。

●1994.10

ピエール・ブルデューの世界(三交社) A

ピエール・ブルデューの世界(三交社) A

ブルデューが、ともすると社会学の大学知に堕して行く傾向にたいして、社会科学総体の地盤変えの基本理論であることを、象徴権力論、言語交換論、プラチック論、ディスタンクション論を軸に、体系的に論述した。これらは、権力所有論、言語共同体論、実践論、階級論を超えていく、社会科学の新たな土壌を拓いた考察である。客観的客観主義と主観的人間主義をこえる、プラチック論を定めたものだ。

●1996.1

フーコーの<方法>を読む

(日本エディタースクール出版部) A

フーコーの<方法>を読む

(日本エディタースクール出版部) A

ブルデューの基本理論とともに、フーコーの基礎理論を明示しておかねばと記述したものである。思考技術が、いかに近代学問ともとなって構成されているかを明示した。権力関係論は、あいもかわらず、権力所有論に覆われたまま、フーコーもその閾でかいされてしまう、さらに国家論がないかのようにみなされる、言説・知、権力・規範、主体・自己のトリアーデが、いかに要されているかを体系した。これは、次の『ミシェル・フーコーの思考体系』として、より深められていく。

●1996.1

学校の幻想 教育の幻想(ちくま学芸文庫) A

学校の幻想 教育の幻想(ちくま学芸文庫) A

文庫を出す者が偉いかのような風潮にたいして、なら文庫でだしてやるとつくったもの、わたしなりの教育論を、普及的に再編集したもので、言っている事に新しさは無い。普及用に構成したものである。

●1996

地球環境の文化学

(文化科学高等研究院、1996.6)C

地球環境設計研究

(文化科学高等研究院、1996.10)C

地球環境の文化学

(文化科学高等研究院、1996.6)C

地球環境設計研究

(文化科学高等研究院、1996.10)C

『地球環境の文化学』(文化科学高等研究院、1996.6)は、季刊iichikoに掲載した諸論稿、インタビュー等をまとめたもの。梅原猛、宮崎駿氏へのインタビューを収録。このころ、わたしは、松下和夫氏からの要請に照応して、環境庁の地球環境研究所の設立委員会や大学での環境学科設立等、環境への真正面からのとりくみを開始していた。それは、『地球環境設計研究』(文化科学高等研究院、1996.10)として環境庁からの助成をうけ、研究資料化している。また、資生堂、銀座通り連合の協力をえて、岡本哲志氏による銀座調査の本格的な動きをプロデュースし、銀座の場所設計の基本指針を提起していた。

●1997.1

現代思想の方法:構造主義=マルクス主義を超えて

(ちくま学芸文庫) A

現代思想の方法:構造主義=マルクス主義を超えて

(ちくま学芸文庫) A

これも、文庫での、再構成。現代思想の文化主義、ポストモダニズム傾向にたいして、社会科学的、政治論的な現代思想の系を布置した。思想・理論の地盤として、構造主義=マルクス主義をこえる閾があることの開示である。文庫や新書は、わたしが好む生産形態ではない、それは商品化にすぎない。

●1997.9

場所環境の意志:地球環境設計へ向けて

(新曜社) A

場所環境の意志:地球環境設計へ向けて

(新曜社) A

近代人間批判をもってこないと、場所の設計はなりたたないで、社会設計という主語的な規範設計へ均質化される。人間が意志をもっているのではない、場所が述語意志をもっている、環境人間学と環境物理学をこえる<地球環境=場所環境>の言説を生産しないと、環境論はその足場を喪失したまま、経済空間に立脚したままの環境商品経済になるだけだ。西田の場所論を、実際の場所設計へとひきだしたものだが、都市・建築研究をふまえ、十勝の人たちの活動、福井での河北秀也ディレクションによる「宝探し」運動が、確信の基盤になっている、そこへ理論化をあたえたものである。地域主義をこえる場所環境設計の基本指針である。稲葉宏爾氏の写真・デザイン。

●1998

Philosophical Designs for a Socio-Cultural

Transformation

(EHESC / Rowman & Littlefield) C

Philosophical Designs for a Socio-Cultural

Transformation

(EHESC / Rowman & Littlefield) C

40名程の海外論者を集約し、社会?文化変容をなすべく哲学設計を、英語・仏語論稿を主にしてわたしがまとめた海外出版である。パリ、ロンドン、トロント、ボストン、ロスアンジェルス、ニュ―ヨーク、メキシコ・シティなどでのセミナー、研究会、国際会議の856頁にわたる研究報告論書である。ラビノウの協力によって、米国での刊行をなした。収録論稿のいくつかは、『季刊iichiko 』や他の学術誌などで翻訳されている。人類学、社会学、哲学、文学、精神分析、教育学、経済史、などそうそうたるメンバーからなる。モーリス・ゴドリエ、リュック・ボルタンスキー、ジョン・アーリ、ロジェ・シャルチエ、ポール・ラビノウ、エドワード・アンドリュー、ミシェル・ル・ドフ、ジャネット・セイヤーズ、ジュディス・バトラー、ナンシー・チョドロウ、アレット・ファルジュ、ジャック・アタリ、ヴァンサン・デコンブ、アレックス・カリニコス、マーティン・ジェイ、ジェームズ・バウナウアー、エリック・ダニング、リチャード・シュスターマン、ピーター・バーク、バリー・スマート、マーク・ポスター、エクトル・アギラール・カミン、ロヘル・バルトラ、イアン・リスター、アラン・プレ、などなど。

●1999.10

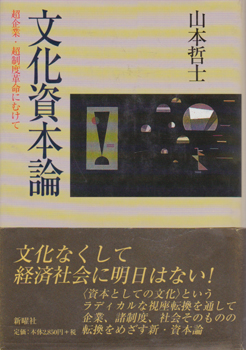

文化資本論:超企業・超制度革命にむけて(新曜社)A

福原義春/文化資本研究会 文化資本の経営

(ダイヤモンド社) C

文化資本論:超企業・超制度革命にむけて(新曜社)A

福原義春/文化資本研究会 文化資本の経営

(ダイヤモンド社) C

商品生産に呪縛されている企業ビジネスにたいして、企業がいまのように生活世界へ関与しているのは複合的な「資本」生産を、文化資本を基盤にしてなしえてきたからだということを、主に資生堂との協働ワークから抽出した、それは、福原義春/文化資本研究会『文化資本の経営』として、企業サイドからの文化生産提起として世に公にした。同時的に、その理論根拠を、さらに体系化したのが、本書である。主要なポイントは、ブルデューではなく、むしろラカンにある、フロイトは初期資本主義の論理構造に対応するが、ラカンは現在の高度資本主義経済に対応しうる論理となっている。本書は、K大学の入試問題にも使われた。

●2000.12〜2003

吉本隆明が語る戦後55年 全12巻 (三交社) C

吉本隆明が語る戦後55年 全12巻 (三交社) C

文化科学高等研究院にて、戦後50年を、吉本思想を軸に総括的にふりかえろうと、毎月吉本さんを招いて討議の場をもった。それは『読書人』にて長期連載されたが、再編集し12巻へ、わたしの吉本論などをのせつつ、また「現在を語る」として同時に新たな聞き書きをくわえて、まとめた。吉本思想の全貌の再検証録である。思想史的に、同時代思想家からの聞き書きをいれたかったのだが、当事者たちが韜晦していて、はたしえなかった。現在へかわらぬコミットをしつづけていた偉大な吉本氏に比して他の同時代論者たちの停滞には、愕然としたものだ。それは、本質論があるかないかの差異であったかとおもわれる。徹底したおつきあいをさせていただいた、ありがたい日々であった。

●2001.6

場所政治 国家を超える場所① (三交社) C

場所政治 国家を超える場所① (三交社) C

国家設計にかわって、場所設計を領導すべく、場所の政治論を開きたいと監修したもの。内田隆三「国土論」、高橋順一「公共論」、森重雄「国家共同幻想論」、山本「場所政治の設計」を収録した。

●2002.7

高度資本主義国家 国家を超える場所② (三交社) C

高度資本主義国家 国家を超える場所② (三交社) C

吉本隆明氏との対談「都市の変貌と超資本主義」、「言語にとっての国家以後と国家以前」を、先の12巻の継続として、新たに収録し、吉本研究の動きをなそうとしたものである。拙論「高度資本主義国家論」をおさめたが、これは、当時書き進められていた『哲学の政治 政治の哲学』のいくつかを、高度資本主義国家論としてまとめたものである。わたしが、ジュネーブ滞在のこともあって、本巻で終わってしまった。もうしわけないかぎりだ。

●2007.12

増補・ピエール・ブルデューの世界 (三交社) A

増補・ピエール・ブルデューの世界 (三交社) A

「世界の悲惨」以後、ブルデューが、マルクス主義的に後退して行くのは「社会」を実定化したままであるからだ、ブルデュー批判を「社会」そのものへの批判閾の不在として論じた稿をいれて、増補としたのも、ジュネーブでブルデューとの共同者であったジャン=クロウド・パスロンとの研究会議をもったことが機であった。「俺がまちがっているといってくれ」という電話が、ブルデューからパスロンへ何度もかかってきたという、ブルデューは自分の後退をわかっていたのだ。社会科学を科学として実定化しようとした誤認は、しかし、「国家資本」「政治資本」などの資本概念から政治を解析する路をひらいてはいる。すくなくとも、新たな社会科学は、ブルデューから始まる、それは確かなことであるが、社会の根底を問いつめていくものでないと、次はない。